Zeitschrift für Germanistik und Gegenwart

Lydia Rammerstorfer

Sympathy for the devil?

Zur aufklärerischen Funktion des Bösen in Friedrich Schillers Erzählung Verbrecher aus Infamie eine wahre Geschichte/Der Verbrecher aus verlorener EhreLizenz:

For this

publication, a Creative Commons Attribution 4.0 International license

has been granted by the author(s), who retain full

copyright.

Link

Wiener Digitale Revue 5 (2024)

www.univie.ac.at/wdrAbstract

Top of pageSchlagwörter

Top of pageSchlagwörter:

Inhalt

Top of pageVolltext

Top of page1. Lessing, Kant, Schiller und die Frage ‚Can the bad be good’?

Dexter Morgan, Norman Bates, Joe Goldberg: Sie alle sind Hauptdarsteller millionenfach gestreamter Serien, sie alle sind Serienkiller, und sie alle sind, ihrer Brutalität zum Trotz, Sympathieträger. Dexter firmiert in diversen Medien als „sympathischer Killer“ (Priesching 2021: o.S.); Joe Goldberg, der seine Geliebten stalkt, quält und reihenweise tötet, gar als „Dreamboy“ (Thiede 2019: o.S.). Glaubt man den Ergebnissen der 2020 veröffentlichten Studie der amerikanischen Psycholog*innen Rebecca J. Krause und Derek D. Rucker mit dem programmatischen Titel Can Bad Be Good? The Attraction of a Darker Self, so basiert der überragende Erfolg der erwähnten Serien auf der empirisch belegbaren Beliebtheit charismatischer Gewalttäter in Film und Literatur. In ihrer rezeptionspsychologisch informierten Deutung führen die Verfasser*innen der Studie dies darauf zurück, dass außerhalb der gesellschaftlich akzeptierten Norm liegende Handlungen innerhalb der Fiktion nachvollziehbar gefunden werden können und dass es erlaubt sei, sich mit den eigentlich straffälligen Protagonist*innen verbunden zu fühlen. Ein fiktionalisiertes Setting ermögliche daher eine für das Selbstbild gefahrlose Identifikation mit Bösewichten, das Wiedererkennen bestimmter Eigenschaften im Selbst und damit auch das Anerkennen des potenziell Bösen und Abgründigen in (jedem) Menschen (vgl. Krause/Rucker 2020).

Die Frage nach der menschlichen Faszination für das Böse und ihrer (anthropologischen) Funktion ist nicht nur ein Anliegen der (Kriminal-)Psychologie, sondern seit jeher auch Gegenstand philosophischer Reflexionen. Im 18. Jahrhundert gewannen Debatten über den Ursprung des Bösen besonders im Zuge der Aufklärung an Bedeutung, die das ‚Übel in der Welt‘ zunehmend von der religiösen Sphäre entkoppelte und mit dem Vernunftgebrauch bzw. der Freiheit des Menschen in Zusammenhang brachte. Während Gottfried Wilhelm Leibniz in seiner Theodizee (1710) noch bei einer kosmologisch ausgerichteten Deutung des Bösen (‚malum metaphysicum‘) als gerechte Prüfung Gottes und damit in der voraufklärerischen Tradition verhaftet blieb, verstanden zentrale Philosophen der Aufklärung wie Immanuel Kant das Böse als Wahlmöglichkeit, als Entscheidung gegen das Gute, gegen die allgemeinen Gesetze der Sittlichkeit, kurzum: als moralisches Problem. Zentral – und leitend für viele von Friedrich Schillers theoretischen Schriften1 – ist Kants Konfiguration des Bösen im Zusammenhang mit der menschlichen Freiheit. In seiner religionskritischen und moralphilosophischen Abhandlung Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft (1793) entwickelt er den „Begriff des Bösen“ (Irrlitz 2010: 392) in Bezug auf „die intellektuelle Freiheit des Menschen, selbstverantwortlich das Sittengesetz in seine Willensmaxime aufzunehmen oder nicht“ (ebd.). Wie er im ersten Teil mit dem sprechenden Titel ‚Von der Einwohnung des bösen Prinzips neben dem Guten: oder Über das radikale Böse in der menschlichen Natur‘ konstatiert, sei der Mensch generell mit zwei ‚Principien‘, nämlich dem ‚guten‘ und dem ‚bösen‘, ausgestattet (vgl. Kant 1793: 3), zeichne sich aber durch einen grundsätzlichen „Hange zum Bösen“ (ebd.: 18) aus, der, so Kants Ansatz, – genauso wie der Hang zum Guten – in der gesamten Menschheit ‚verwurzelt‘ sei (darauf spielt auch das Adjektiv ‚radikal‘ seinem etymologischen Ursprung, lat. ‚radix‘, entsprechend an; vgl. ebd.: 8). Anders als etwa Niccolò Machiavelli oder Jean-Jacques Rousseau geht Kant davon aus, dass die menschlichen „Naturanlagen [...] weder gut noch böse“ (Irrlitz 2010: 393) sind und lehnt „fixe[] moralische Qualitäten“ (ebd.) also ab (auch, wenn der Begriff der ‚Verwurzelung‘ anderes insinuiert). Er bezieht sich demnach gerade nicht auf die Annahme eines gleichsam ‚natürlichen‘ tierischen Triebes, den es zu überwinden gelte; ihn interessiert vielmehr die Frage, wie und auf welche Weise der mit einem grundsätzlich freien Willen ausgestattete Mensch zu seinen Maximen gelangt sowie ob er dabei seinem grundsätzlichen „Hange zum Bösen“ (Kant 1793: 18) nachgibt oder nicht.

nicht [...] nehmlich als eine Gesinnung (subjektives Prinzip der Maximen), das Böse als Böses zur Triebfeder in seine Maxime aufzunehmen (denn die ist teuflisch); sondern vielmehr [als] Verkehrtheit des Herzens, welches nun, der Folge wegen, auch ein böses Herz heißt[.] Dieses kann mit einem [...] guten Willen zusammen bestehen; und entspringt aus der Gebrechlichkeit der menschlichen Natur, zu Befolgung seiner genommenen Grundsätze nicht stark genug zu sein, mit der Unlauterkeit verbunden, die Triebfedern (selbst gut beabsichtigter Handlungen) nicht nach moralischer Richtschnur voneinander abzusondern, und daher zuletzt [...] nur auf die Gemäßheit derselben mit dem Gesetz, und nicht auf die Ableitung von demselben, d. i. auf dieses, als die alleinige Triebfeder zu sehen. (Ebd.: 32f.)

Unter menschlicher Bösartigkeit versteht Kant nicht das Böse um des Bösen willen, also nicht die Aufnahme des Bösen in die eigene Maxime, denn eine solche wäre teuflisch. Sie resultiert für ihn vielmehr aus einer „Verkehrtheit des Herzens“ (ebd.), vereinfacht gesagt aus der mangelnden Orientierung der leitenden Prinzipien der jeweiligen Handlung an den allgemeinen moralischen Maximen (vgl. Welsch 2023: 315f.). Böse zu sein bedeutet also zum Beispiel, Handlungen, bei denen ein verallgemeinerbarer Grundsatz maßgeblich sein sollte, aus persönlichen Vorlieben oder Neigungen abzuleiten (vgl. Irrlitz 2010: 393).

Den Menschen zu einem sittlichen Handeln anzuleiten, ihn davon abzuhalten, der eigenen ‚Schwäche‘ nachzugeben, war bekanntermaßen das erklärte Ziel aufklärerischer Wirkungsästhetiken; Literatur hatte, so der didaktische Impetus, zur moralischen Bildung und Erziehung des Publikums beizutragen. Die Darstellung des Bösen in Literatur und Theater diente dabei im Sinne einer „rationalistischen Abschreckungspoetik“ (Alt 2010: 179, mit Blick auf das Theater vgl. Zelle: 1984) dazu, durch die Vorführung ‚schlechten‘ Handelns und der daraus resultierenden Konsequenzen im Medium der Kunst gewissermaßen ‚präventiv‘ zu wirken. Als zentrale Voraussetzung dafür hat Gotthold Ephraim Lessing in seiner wirkmächtigen Hamburgischen Dramaturgie (zw. 1767 u. 1769, 2 Bände) im Anschluss an Aristoteles die Herstellung eines Identifikationspotentials mit dem tragischen Bühnenpersonal postuliert. Charaktere müssen, wie es im 75. Stück der Dramaturgie heißt, „von gleichem Schrot und Korne“ (Lessing 1769b: 181) wie die Zuseher*innen sein. Die auf der Evokation von Mitleid basierende, abschreckende Wirkung könne, so Lessing, nur dann erzielt werden, wenn das Publikum erkenne, dass ihm auch selbst Ähnliches wiederfahren könne, wenn es also – so übersetzt Lessing die aristotelische Kategorie ‚phobos‘ – Furcht2 vor einem ähnlichen Schicksal empfinde. Die wirkungsästhetisch zentrale Kategorie des Mitleids sei, so Lessing, „die Furcht, welche aus unserer Aehnlichkeit mit der leidenden Person für uns selbst entspringt; es ist die Furcht, daß die Unglücksfälle, die wir über diese verhänget sehen, uns selbst treffen können; es ist die Furcht, daß wir der bemitleidete Gegenstand selbst werden können“ (ebd. 1769b: 178). Gelingen könne dies nur, so Lessing wiederum unter Bezugnahme auf Aristoteles, wenn der tragische Held ein Mensch der „mittlern Gattung“ (Lessing 1769b: 239) sei, ein ‚gemischter Charakter‘, kurzum: ein an sich guter Mensch mit Schwächen und Fehlern, ein Mensch, der – um Kants Diktion aufzugreifen – allerdings mit zwei ‚Principien‘ ausgestattet ist und daher immer auch Gefahr läuft, den falschen Weg einzuschlagen. „[E]in Mensch kann sehr sehr gut seyn, und doch noch mehr als eine Schwachheit haben, mehr als einen Fehler begehen, wodurch er sich in ein unabsehliches Unglück stürzet, das uns mit Mitleid und Wehmut erfüllet, ohne im geringsten gräßlich zu seyn, weil es die natürliche Folge seines Fehlers ist.“ (Ebd.)

Einen ähnlichen, wenngleich anders nuancierten Zusammenhang konzeptualisiert auch Friedrich Schiller in seinen dramentheoretischen Schriften Ueber den Grund des Vergnügens an tragischen Gegenständen und Ueber die tragische Kunst (beides 1792). Es handelt sich dabei um die schriftlichen Ausarbeitungen eines Kollegs zur ‚Artis tragicae theoriam‘, das Schiller schon im Sommersemester 1790 gehalten hatte (vgl. Luserke-Jaqui 2011a: 364). Die ursprünglich geplante Publikation der beiden Texte in einer Schriftenreihe zur Tragödie im selben Jahr kam jedoch aufgrund von Schillers fortschreitender Lungenerkrankung nicht zustande, sondern erfolgte erst im Jahr 1792, nach seiner intensiven Rezeption der 1790 erschienenen Kant’schen Kritik der Urteilskraft. Beide genannten Schriften erschienen im ersten und zweiten Heft der von Schiller herausgegebenen Zeitschrift Neue Thalia und damit im unmittelbaren Nachfolgejournal jenes Periodikums, in dem in Heft 2/1786 auch die Erstfassung von Schillers bekannter Kriminalgeschichte Der Verbrecher aus verlorener Ehre unter dem Titel Verbrecher aus Infamie eine wahre Geschichte publiziert wurde.

In Auseinandersetzung mit der Lessing’schen Affekttheorie diskutiert Schiller in Ueber den Grund des Vergnügens an tragischen Gegenständen und Ueber die tragische Kunst die Frage nach der „paradoxen tragischen Lust“ (Luserke-Jaqui 2011b: 375) und ihrem Zweck. Schon beeinflusst durch die Kant-Lektüre, aber noch in aufklärerischer Tradition verhaftet,3 konstatiert Schiller einen Zusammenhang zwischen der Anschauung „moralischer Unvollkommenheit“ (Schiller 1792a: 113) im Medium der Kunst und der Erkenntnis moralischer Zweckmäßigkeit, also zwischen der Anschauung des Bösen und sittlicher Bildung. Der Dichter könne sich dabei die Faszination des Menschen für das Böse im Speziellen sowie für das Empfinden von ‚schmerzhaften‘ Affekten im Allgemeinen zu Nutze machen. Was Krause und Rucker (2020) in ihrer Studie diskutieren, wurde also bereits im 18. Jahrhundert intensiv diskursiviert. Die Erfahrung lehre, wie Schiller seine Schrift Ueber die tragische Kunst eröffnet, dass der Mensch sich besonders von „unangenehme[n] Affekt[en]“ (Schiller 1792b: 176) angezogen fühle: „Es ist eine allgemeine Erscheinung in unsrer Natur, dass uns das Traurige, das Schreckliche, das Schauderhafte selbst, mit unwiderstehlichem Zauber an sich lockt, dass wir uns von Auftritten des Jammers, des Entsetzens mit gleichen Kräften weggestossen und wieder angezogen fühlen.“ (Ebd.: 177) Mit der Vorstellung einer besonderen Anziehungskraft des Schrecklichen auf den Menschen, die Schiller hier adressiert, schließt er an den omnipräsenten Diskurs um den sogenannten „joy of grief“ (Moritz 1785: 177) an, wie Karl Philipp Moritz das „unaussprechliche[] Vergnügen an der wehmüthigen Empfindung“ (ebd.) in seinem Roman Anton Reiser (1785–1786 in drei Teilen) nennt. Schiller verbindet diese Vorstellung bemerkenswerterweise mit dem Interesse an Verbrechergeschichten, denn unmittelbar nach seiner Feststellung eines ‚Zaubers des Schrecklichen‘ konstatiert der Dichter: „Alles drängt sich voll Erwartung um den Erzähler einer Mordgeschichte“ (Schiller 1792b: 177).

Kriminalgeschichten waren – das macht Schiller damit deutlich – im ausgehenden 18. Jahrhundert ein sehr beliebtes und für den Dichter in mehrfacher Hinsicht nützliches Genre, die Beschäftigung mit dem Bösen im Medium Literatur ‚en vouge‘. Zum einen verkauften sich Kriminalgeschichten gut – man konnte also mit einem großen Lesepublikum und mit ökonomischem Erfolg rechnen (vgl. Martus 2005; Avgerinou 2015: 4) –, zum anderen galt die psychologisch interessierte Ergründung sozialer Devianzen spätestens seit Moritz’ Magazin zur Erfahrungsseelenkunde (1783–1793 in zehn Bänden) unter zeitgenössischen Schriftstellern, Philosophen und Gelehrten als virulentes Problem. Schiller hat an diesem Diskurs intensiv partizipiert und dabei die Literatur zum Erkenntnismedium, den Dichter zum „feine[n] Menschenforscher“ (Schiller 1786: 21), die detailgetreue Erzählung der Laster von Verbrechern und Mördern zur „Leichenöfnung“ (ebd.: 25) erklärt.

Ähnlich wie Kant – doch freilich ohne dessen erst ein Jahr später publizierten Text zu kennen – unterscheidet Schiller in seinen Schriften nicht systematisch, aber implizit verschiedene Formen von Bösartigkeit. Was Kant später als ‚teuflische‘ Bosheit bezeichnen sollte, grenzt er von menschlichen ‚Verirrungen‘ ab, die aus der Orientierung an einer falschen – weil nicht überindividuellen – moralischen Richtschnur resultieren. Beide ‚Bösartigkeiten‘ taugen wirkungsästhetisch zur Vorführung von moralischer Zweckmäßigkeit, da laut Schiller nicht nur die Anschauung ihrer Erfüllung, sondern auch jene ihrer Nicht-Erfüllung fruchtbar sei: „Bosheit“ könne, so Schiller, „Gegenstand eines vollkommenen Wohlgefallens werden [...], wenn sie vor der moralischen Zweckmässigkeit zu Schanden wird. Dann ist sie sogar eine wesentliche Bedingung des höchsten Wohlgefallens, weil sie allein vermag, die Uebermacht des moralischen Gefühls recht einleuchtend zu machen.“ (Schiller 1792a: 123) Eine solche Poetologie der Erhellung des Guten durch den Kontrast zum Bösen hat Schiller, wenngleich mit ironischem Unterton, bereits in der ‚Vorrede‘ zu seinem frühen Drama Die Räuber, einem stilgeschichtlichen Nachzügler des Sturm und Drang, formuliert: „Es ist einmal so die Mode in der Welt, daß die Guten durch die Bösen schattiert werden, und die Tugend im Kontrast mit dem Laster das lebendigste Kolorit erhält.“ (Schiller 1781: o. S., vgl. Alt 2010: 180f.) Während das ‚teuflische Böse‘, das Boshafte, als Gegenstück zum Guten zur Evokation einer Vorstellung von Sittlichkeit taugt, ist es für Schiller beim ‚Bösen‘ die Reue. Die nachträgliche Reflexion des Sittenverstoßes erhelle nämlich, so Schiller, die allgemeinen Grundsätze, wie er just am Beispiel eines Verbrechers in Ueber den Grund des Vergnügens an tragischen Gegenständen erklärt:

Nicht allein der Gehorsam gegen das Sittengesetz gibt uns die Vorstellung moralischer Zweckmäßigkeit, auch der Schmerz über Verletzung desselben thut es. Die Traurigkeit, welche das Bewusstseyn moralischer Unvollkommenheit erzeugt, ist zweckmäßig, weil sie der Zufriedenheit gegenüber steht, die das moralische Rechtthun begleitet. Reue, Selbstverdammung, selbst in ihrem höchsten Grad, in der Verzweiflung, sind moralisch erhaben, weil sie nimmermehr empfunden werden könnten, wenn nicht tief in der Brust des Verbrechers ein unbestechliches Gefühl für Recht und Unrecht wachte und seine Aussprüche selbst gegen das feurigste Interesse der Selbstliebe geltend machte. Reue über eine That entspringt aus der Vergleichung derselben mit dem Sittengesetz und ist Missbilligung dieser That, weil sie dem Sittengesetz widerstreitet. Also muss im Augenblick der Reue das Sittengesetz die höchste Instanz im Gemüth eines solchen Menschen seyn; es muss ihm wichtiger seyn, als selbst der Preis des Verbrechens, weil das Bewusstseyn des beleidigten Sittengesetzes ihm den Genuss dieses Preises vergällt. (Schiller 1792a: 113f.)

Sowohl Lessing als auch Schiller und Kant gehen also, wenngleich (terminologisch) zum Teil anders gefasst, von einer grundsätzlich ‚gemischten‘ Ausstattung des Menschen mit guten und bösen Anteilen aus, die es in der literarischen Darstellung abzubilden gilt, wodurch das Publikum zur Überwindung des Bösen (verstanden als nicht überindividuell konzipierte Sittlichkeit) zu bringen sei. Indem dem Menschen sein Hang zum Bösen (Kant), seine eigene ‚tierische Natur‘ (Schiller) vorgeführt wird, lerne er sie nicht nur anzuerkennen, sondern Handlungen ‚per se‘ vor dem Hintergrund dieses Bewusstseins auszuführen, sich also – im Sinne Kants – gegen die Option des Bösen zu entscheiden.

2. Von Verbrechern erzählen

Nicht nur aufgrund der unmittelbaren zeitlichen Nähe erscheint es ergiebig, Schillers dramen-theoretische Schriften in einen Zusammenhang mit seiner bekannten Verbrecher-Erzählung zu bringen, die als historischer „Markstein“ (Schönhaar 1969: 75) der deutschen Kriminalliteratur gilt. Die Erstfassung erschien bereits 1786 unter dem Titel Verbrecher aus Infamie in Schillers Thalia; die erneute Publikation erfolgte im Jahr 1792 in den Kleineren prosaischen Schriften – also in unmittelbarer zeitlicher Nähe zu Ueber den Grund des Vergnügens an tragischen Gegenständen und Ueber die tragische Kunst. Schiller hat von der ersten zur zweiten Fassung Änderungen vorgenommen, was seine fortgesetzte Beschäftigung mit dem Text belegt. Diese betreffen, abgesehen von sprachlichen Verbesserungen und der Milderung von Kraftausdrücken, vor allem Schärfungen in der Vorrede (vgl. Aurnhammer 1990: 254f.). Dort entwickelt Schiller eine Art Poetik des aufklärerischen Erzählens von Verbrechen, die sich besonders der Frage widmet, „ob und auf welche Weise die jeweils gegebene Distanz [...] zwischen der Textwirklichkeit einerseits und der Wirklichkeit des Lesers andererseits so überbrückt werden kann, daß sich dieser herausgefordert sieht, die im Text angebotenen Einsichten und Einstellungen auf seine eigene Praxis zu beziehen“ (Oettinger 1972: 266). Er greift dabei zentrale zeitgenössische – und auch von ihm selbst mitgestaltete – Diskurse um das Böse im Menschen auf und verbindet sie mit für die „Belehrung“ (Schiller 1792c: 294) essenziellen (narratologischen) Verfahren.

Gleich zu Beginn der Vorrede wird die moralpädagogische Bedeutung der Auseinandersetzung mit menschlichen Abgründen erhellt und dadurch die darauffolgende Erzählung als Beitrag zur ‚Seelenlehre‘ legitimiert:

In der ganzen Geschichte des Menschen ist kein Kapitel unterrichtender für Herz und Geist, als die Annalen seiner Verirrungen. Bei jedem großen Verbrechen war eine verhältnißmäßig große Kraft in Bewegung. Wenn sich das geheime Spiel der Begehrungskraft bei dem matteren Licht gewöhnlicher Affekte versteckt, so wird es im Zustand gewaltsamer Leidenschaft desto hervorspringender, koloßalischer, lauter; der feinere Menschenforscher welcher weiß, wie viel man auf die Mechanik der gewöhnlichen Freiheit [im Verbrecher aus verlorener Ehre präzisiert als Willensfreiheit, Anm. L. R.] eigentlich rechnen darf, [...] wird manche Erfahrung aus diesem Gebiete in seine Seelenlehre herübertragen, und für das sittliche Leben verarbeiten. (Schiller 1786: 20f.)

Ähnlich wie in seinen dramentheoretischen Schriften schreibt Schiller besonders den ‚schlechten‘, den – mit Kant gesprochen – nicht an der moralischen Richtschnur orientierten Handlungen eine besondere Erkenntnisfunktion zu. Nicht die gewöhnlichen Effekte seien lehrreich, sondern jene die Grenzen der Sittlichkeit überschreitenden, herausbrechenden Leidenschaften, die eine besondere Einsicht in die ‚Mechanik‘ des menschlichen Willens ermöglichen.4 Ganz in der Traditionslinie von Aristoteles und Lessing geht auch Schiller in der Erzählervorrede von „gemischt[en]“ (ebd.: 21) Charakteren aus.5 Grenzüberschreitung und soziale Devianz sind demnach privilegierter Gegenstand psychologisch interessierter Literatur und ermöglichen, wie in der Erzählervorrede passend zu Lessing und Kant konstatiert wird, die Anerkennung von potenzieller Boshaftigkeit im Selbst. Verbrecher wie der Sonnenwirt Christian Wolf, dessen Entwicklung vom einfachen Wilddieb zum Mörder den Hauptkern der Erzählung des Verbrechers aus Infamie bildet, sind für eine solche „Menschenforsch[ung]“ (ebd.) demnach geeignete Protagonisten.

Nach der Legitimation der Auseinandersetzung mit menschlichen Abgründen erklärt der Erzähler im zweiten Teil der integrierten Vorrede, wie nun aus dem „Studium“ von Verbrechern ‚fruchtbare‘ Erkenntnisse „für das bürgerliche Leben“ (ebd.: 22) zu gewinnen seien. Auch für Schiller – und dabei bleibt er ganz der aristotelischen Wirkungsästhetik und ihrer Traditionslinie bis hin zu Lessing verbunden – braucht es die Suggestion von Ähnlichkeit zwischen Protagonist*in und Leser*in. bzw. eine affektive Annäherung. Sie müssen – so das kriminalpoetologische Diktum – in der Dichtung gleichermaßen „erkalten“ (ebd.: 23). Auf die aufklärerische Funktionalisierung dieser Kalt-Werdung wird im vierten Abschnitt eingegangen. Schiller integriert also Aspekte dramatischer Wirkungsästhetik in seine Erzählpoetologie, reflektiert dieses Vorgehen zugleich jedoch kritisch. So ist es kein Zufall, dass er in der Vorrede zum Verbrecher bei der Frage nach der Herstellung einer solchen ‚Ahndung‘ von Ähnlichkeit auf zentrale dramentheoretische Begriffe wie ‚Rührung‘ oder ‚Schrecken‘ Bezug nimmt und reflektiert, wie diese Konzepte für Erzähltexte fruchtbar gemacht werden können. Während der Zuschauer in einem dramatischen Setting unmittelbar an der Situation beteiligt sei, klaffe zwischen Erzähler/Protagonisten und Leser*in aufgrund der Verschiedenheit der jeweiligen Rezeptionssituation – dem belebten Theater zum einen, der einsamen, ruhigen Lektüre zum anderen – eine

Lücke [...], die alle Möglichkeit einer Vergleichung oder Anwendung abschneidet, und statt jenes heilsamen Schrekens, der die stolze Gesundheit warnet, ein Kopfschütteln der Befremdung erwekt. Wir sehen den Unglüklichen, der doch in eben der Stunde, wo er die That begieng, so wie in der, wo er dafür büßet, Mensch war wie wir, für ein Geschöpf fremder Gattung an, dessen Blut anders umläuft, als das unsrige, dessen Wille andern Regeln gehorcht, als der unsrige; seine Schicksale rühren uns wenig, denn Rührung gründet sich ja nur auf ein dunkles Bewustseyn [sic!] ähnlicher Gefahr, und wir sind weit entfernt, eine solche Aehnlichkeit auch nur zu träumen. (Ebd.: 22.)

Die Herstellung einer für den ‚heilsamen Schrecken‘ nötigen ‚Ähnlichkeit‘ sei, wie in der darauffolgenden Argumentation deutlich wird, im Medium des Erzähltextes ungleich schwerer zu erreichen: „Zwischen der heftigen Gemüthsbewegung des handelnden Menschen, und der ruhigen Stimmung des Lesers, welchem diese Handlung vorgelegt wird, herrscht ein so widriger Kontrast, liegt ein so breiter Zwischenraum, daß es dem leztern schwer, ja unmöglich wird, einen Zusammenhang nur zu ahnden.“ (Ebd.) Affektive Übereinstimmung könne nicht wie im Theater aus der Unmittelbarkeit der Beobachtung resultieren. Die ruhige Stimmung des Lesers bei der Lektüre einer Erzählung stehe daher dem „Zustand gewaltsamer Leidenschaft“ (ebd.: 21), der ‚erforscht‘ werden solle, diametral entgegen. Eine Geschichte, die diesen Abstand nicht zu überbrücken versuche, diene, so heißt es weiter, bloß der menschlichen Neugierde und sei daher „armselig[]“ (ebd.: 23). Um jedoch zur Bildung beitragen zu können, müsse diese Annäherung zwangsläufig stattfinden.

Die in der Vorrede explizierte Wirkungsästhetik bzw. die aufklärerische Ambition des Textes hat, wie Schillers Verbrecher-Erzählung überhaupt, vor allem in den 1970er- und 80er-Jahren große Aufmerksamkeit erfahren (vgl. u.a. Köpf 1978; vgl. McCarthy 1979; vgl. mit Blick auf die Aufklärung allgemein Dainat 1988), die (ideengeschichtliche) Einordnung der zugrundeliegenden Poetik als dezidiert „moralisch-didaktische[]“ (Köpf 1978: 32) ist unumstritten. Der virulente argumentative Zusammenhang der besagten Wirkungsästhetik mit der literarischen Darstellung von Verbrechen hat zudem auch eine Reihe an Arbeiten hervorgebracht, die Schillers Erzählung im Kontext des gegen Ende des 18. Jahrhunderts erstarkenden Interesses an der Psychologie bzw. vor dem Hintergrund zeitgenössischer juristischer Diskurse in den Blick nehmen. Der Text gilt als justizkritisch (vgl. u.a. Oettinger 1972; vgl. Nutz 1998; vgl. Lau 2000; vgl. Ebert 2006); er wurde, mit jeweils unterschiedlicher Nuancierung, als Beitrag zur Diskussion um die Funktion und Auslegung von Recht und Strafe, mit Blick auf das Naturrecht (vgl. Freund 1975) bzw. unter Berücksichtigung der Auswirkung von Vergeltungsstrafen auf die Seele des Täters (vgl. Lau 2000; vgl. Limbach 2006) gelesen, zudem in jüngerer Zeit aus wissens- bzw. rechtsgeschichtlicher Perspektive (vgl. u.a. Nilges 2012) befragt. Der Text wurde aus sozial- und gesellschaftskritischer Sicht betrachtet; es liegen Beiträge vor, die sich den sozialen Ursachen des Verbrechens (vgl. u.a. Nutz 1998: 148; Avgerinou 2015: 5) widmen oder den Protagonisten pars pro toto als stigmatisierten Außenseiter interpretieren (vgl. u.a. Bennholdt-Thomsen/Guzzoni 1979: 122–136). Ebenso wurden narratologische und sprachliche Analysen durchgeführt (vgl. u.a. Köpf 1978; vgl. Marsch 21983; vgl. Aurnhammer 1990; vgl. Avgerinou 2015).6 Insgesamt ist Schillers Text also breit erforscht. Auffällig ist allerdings, dass die meisten Arbeiten keine integrative Betrachtung vornehmen: Narratologisch interessierte Beiträge verzichten zum Teil auf eine rechts- bzw. sozialhistorische Einordnung und ‚vice versa‘, ideengeschichtliche lassen die konkrete narratologische Ausgestaltung außen vor und eine genauere Betrachtung von publikationsstrategischen Aspekten steht bislang überhaupt noch aus.

Der Beitrag will nun nicht nur durch eine integrative Analyse vor dem Hintergrund der skizzierten Diskussionen um das Böse Bekanntes neu perspektivieren und im Zuge einer Re-Lektüre des Textes besonders narratologische Strategien zur Suggestion von Authentizität7 fokussieren. Fragen nach einer über den Text hinausreichenden Rezeptionssteuerung, die ebenfalls in den Blick geraten werden, sollen zudem ermöglichen, Schillers umfassende Bemühungen um Authentizität auf verschiedenen Ebenen zu rekonstruieren. Verfolgt werden soll Schillers Poetik des aufklärerischen Verbrechens, die insbesondere die Reue als zentralen Erkenntnisfaktor proklamiert. Das gelingt durch die Bezugnahme auf Schillers dramentheoretische Schriften, die in der Forschung bislang kaum geleistet wurde. Das Spiel mit Authentizität verbindet sich zudem mit publikationsstrategischen Erwägungen des Autors – der anonymen Publikation in der Zeitschrift Thalia und der Formatierung der Erzählung –, die in der gegenwärtigen Forschung noch nicht ausreichend berücksichtigt und ebenso wenig mit den narratologischen Verfahren sowie dem rechtshistorischen Diskurs in Verbindung gebracht worden sind. Hinterfragt werden soll daher ebenso, ob sich nicht auch die Anonymisierung auf textueller Ebene (z. B. der Verzicht auf Ortsnennungen) in die aufklärerische Poetik einfügt, ob sie also nicht bloß als Gefälligkeit für den Thalia-Verleger Georg Joachim Göschen interpretiert werden kann, wie es die ältere Forschung gesehen hat (vgl. u.a. Köpf 1978: 13; vgl. Marsch 21983: 138f.).

Um die unmittelbare historische Rezeptionssituation rekonstruieren zu können, wird im Zuge der Analyse auf den Erstdruck Verbrecher aus Infamie in der Thalia zurückgegriffen, wobei bedeutungskonstitutive Änderungen in der Zweitfassung im Blick behalten und gegebenenfalls reflektiert werden. Einige für die Argumentation zentrale Aspekte, die etwa die Drucksetzung der Erzählung betreffen, werden nämlich weder im Zweitdruck in den Kleineren prosaischen Schriften noch in heutigen Ausgaben abgebildet (das gilt auch für die historisch-kritische Schiller-Nationalausgabe; NA 16, S. 24–26). Der Beitrag folgt insofern einer von der derzeit prosperierenden praxeologisch interessierten literaturwissenschaftlichen Forschung proklamierten Annahme, dass unterschiedliche Textfassungen bzw. (zeitgenössische) Erscheinungsformate – in diesem Fall: Journaltext und Buchfassung – in den Blick genommen werden müssen, da mit ihnen jeweils spezifische Wirkungsziele verbunden sein können (vgl. u.a. Spoerhase 2018: 32f. sowie Ehrmann 2022: 286f.).8

3. Eine wahre Geschichte. Die aufklärerische Funktion der Authentizitätsfiktion

Was heute in Filmen und Serien unter dem Stichwort ‚True Crime‘ als Mittel zur Spannungserzeugung instrumentalisiert wird, ist in Schillers Verbrecher ein wirkungsästhetisches Strategem: die Suggestion von Authentizität, also das Spiel mit der Möglichkeit, die erzählte Geschichte könnte tatsächlich passiert sein. Schiller funktionalisiert die durch die Materialauswahl sowie durch verschiedene Beglaubigungsstrategien und Fokalisierungswechsel (vgl. Avgerinou 2015: 8–10) evozierte Authentizität, um eine Annäherung zwischen Protagonist*in und Leser*in herzustellen. Denn wenn die Geschichte des Verbrechers als potenziell tatsächlich mögliche Geschichte erscheint, so erhöht dies die Wahrscheinlichkeit, den gewünschten Selbsterkenntnisprozess in Gang zu setzen. Schiller argumentiert hier also analog zu Lessing, der mit Blick auf Könige konstatiert hat, dass sie sich als Gegenstand zur sittlichen Bildung nur dann eignen, sofern sie nicht als Herrscher, sondern als Menschen erscheinen (Lessing: 1769a: 105). Auf Schillers Poetologie bezogen bedeutet das: Nur wenn der Verbrecher dem Leser als einer aus den eigenen Reihen – also als Mensch – begegnet, kann er sich ihm annähern.

Das Spiel mit der Verwischung der Grenze zwischen Fakt und Fiktion beginnt bereits bei der Materialgrundlage. Denn Schillers Erzählung basiert bekanntermaßen auf einer historisch verbrieften Figur, dem Sonnenwirt Johann Friedrich Schwan, der, wie sein literarisches Pendant, nach einer Reihe von Verbrechen 1760 im heutigen Baden-Württemberg hingerichtet wurde. Schwan war berühmt und berüchtigt, sein Fall den potenziellen Leser*innen also vermutlich bekannt. Darauf konnte Schiller aufbauen. Er selbst kam mit Schwans Geschichte durch seinen Karlsschul-Professor Jacob Friedrich Abel in Kontakt, dessen Vater den gesuchten Räuber verhaftet haben und Schiller auch Zugang zu den Gerichtsakten verschafft haben soll (vgl. Aurnhammer 1990: 256f. sowie Koopmann 1998: 702). Schiller hat die Kriminalberichte und Prozessprotokolle nachweislich konsultiert, im Zuge der literarischen Verarbeitung jedoch Veränderungen vorgenommen, wie Yvonne Nilges rekonstruiert hat (vgl. Nilges 2012: 38). Dennoch legt bereits der Titel von Schillers Erzählung der Leserschaft nahe, dass es sich beim Protagonisten um den berüchtigten Schwan handeln könnte: Beide Fassungen werden paratextuell als wahre Geschichte ausgewiesen, in der Erstfassung der Thalia wird der Haupttitel Verbrecher aus Infamie, durchaus unkonventionell, nicht einmal durch einen Punkt vom Zusatz getrennt. Die Bezeichnung als wahre Geschichte soll den Eindruck von Authentizität ebenso erhöhen wie die scheinbar zum Schutz der Beteiligten nötige Anonymisierung. Viele Protagonist*innen werden gar nicht oder nur mit Vornamen benannt, der Handlungsort wird – und das expliziert der Erzähler auch dezidiert – verschwiegen: „Christian Wolf war der Sohn eines Gastwirths in einer ...schen Landstadt (deren Namen man, aus Gründen die sich in der Folge aufklären, verschweigen mußte)“ (Schiller 1786: 25).

Anonymität wirkt auch auf einer anderen Ebene an der Authentizitätsfiktion mit. Schillers Beitrag war in der Erstfassung in der Thalia nicht mit einem Autornamen unterzeichnet, und auch nicht, wie viele andere Beiträge Schillers in der Thalia und fast alle anderen Beiträge im selben Heft, mit einem entsprechenden Kürzel versehen. Der literarische Text weist also in der Erstfassung ein zentrales Fiktionalitätssignal nicht auf: einen Autor. An jener Stelle, wo sich bei Journaltexten im 18. Jahrhundert üblicherweise der Verfassername befand (so er angegeben wurde; Anonymität war grundsätzlich freilich nichts Ungewöhnliches), findet sich beim Verbrecher lediglich ein kleines Kreuz, das wiederum ebenso auf die in lokalen Medien kursierende Todesanzeige Schwans anspielen könnte.

In der Journalfassung hat der Text also – im Unterschied zu der Zweitpublikation in den Kleineren prosaischen Schriften – keinen Autor, sondern nur einen Herausgeber, der für die Veröffentlichung verantwortlich ist. Dadurch gewinnt die Erzählung einen eigentümlichen Status zwischen Fakt und Fiktion, der von Schiller offenkundig intendiert war. Zumindest geht aus einer Korrespondenz Schillers mit seinem damaligen Verleger Georg Göschen hervor, dass er der Anonympublikation bzw. dem Verzicht auf einen Verfassernamen unter dem Text sehr große Bedeutung beimaß. Göschen hatte in der Zeitschrift Litteratur und Völkerkunde (herausgegeben von Johann Wilhelm von Archenholz, verlegt von Göschen) eine Anzeige des zweiten Heftes der Thalia 1786 einrücken lassen und dabei Schiller als Autor des Verbrechers aus Infamie enttarnt.

Diese Werbung Göschens für Schillers Journal, die bislang als nicht auffindbar bzw. verschollen galt,9 konnte nun im Rahmen meiner Recherchen in einem Originalexemplar von Litteratur und Völkerkunde in der Österreichischen Nationalbibliothek erstmals ausfindig gemacht werden. Sie wurde auf den Umschlag des im Februar 1786 erschienen zweiten Heftes der Völkerkunde gedruckt. Der genaue Wortlaut zeigt, dass Göschen wohl hoffte, durch die Ankündigung vieler Beiträge von Schiller großes Interesse des Publikums am Journal zu wecken, denn Schillers Name war nach dem durchschlagenden Erfolg der Räuber offenbar ein probater Publikumsmagnet. Schiller war darüber, wie sein diesbezüglicher Brief an Göschen vom 13. Februar 1786 zeigt, höchst unglücklich:

Nun zu etwas wichtigem. Ich lese in der Litteratur und Völkerkunde eine Anzeige der Thalia mit einer Probe. Ich gestehe Ihnen liebster Freund, daß ich nicht wenig darüber erschroken bin. Es ist nicht nur ganz gegen meinen Wunsch, daß einige Artikel dieses Hefts, wozu ich ausdrüklich fremde Zeichen gebraucht habe, mir positiv zugeschrieben werden, vorzüglich die Geschichte aus dem Wirtembergischen. (NA 24: 34f.)

Schillers großer Ärger über die Enttarnung seiner Autorschaft, der sich dezidiert auf die Verbrecher-Erzählung bezieht („Geschichte aus dem Wirtembergischen“), belegt, dass die anonyme Publikation für seine Erzählung von Bedeutung war und plausibilisiert den konstatierten Zusammenhang zwischen Authentizitätsfiktion, Bildungsanspruch und Anonympublikation; nicht umsonst verweist er darauf, dass er statt eines Autorschaftssignets „ausdrüklich fremde Zeichen“ – in diesem Falle das in der Abbildung 1 ersichtliche Kreuz – gebraucht habe.

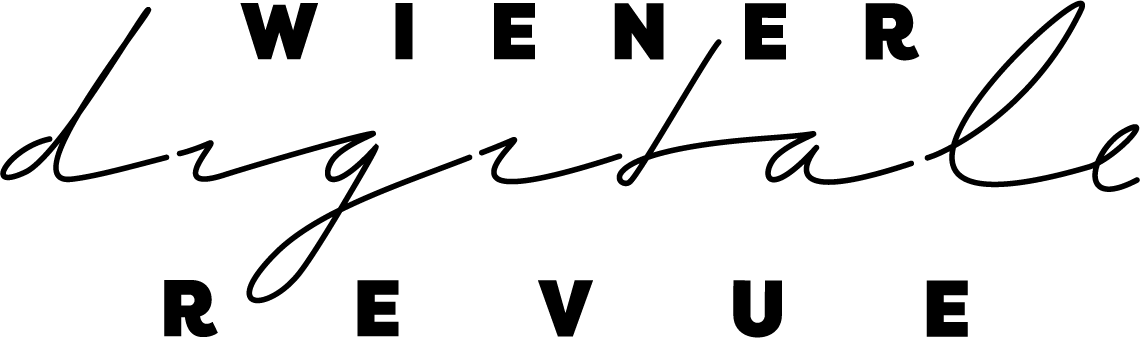

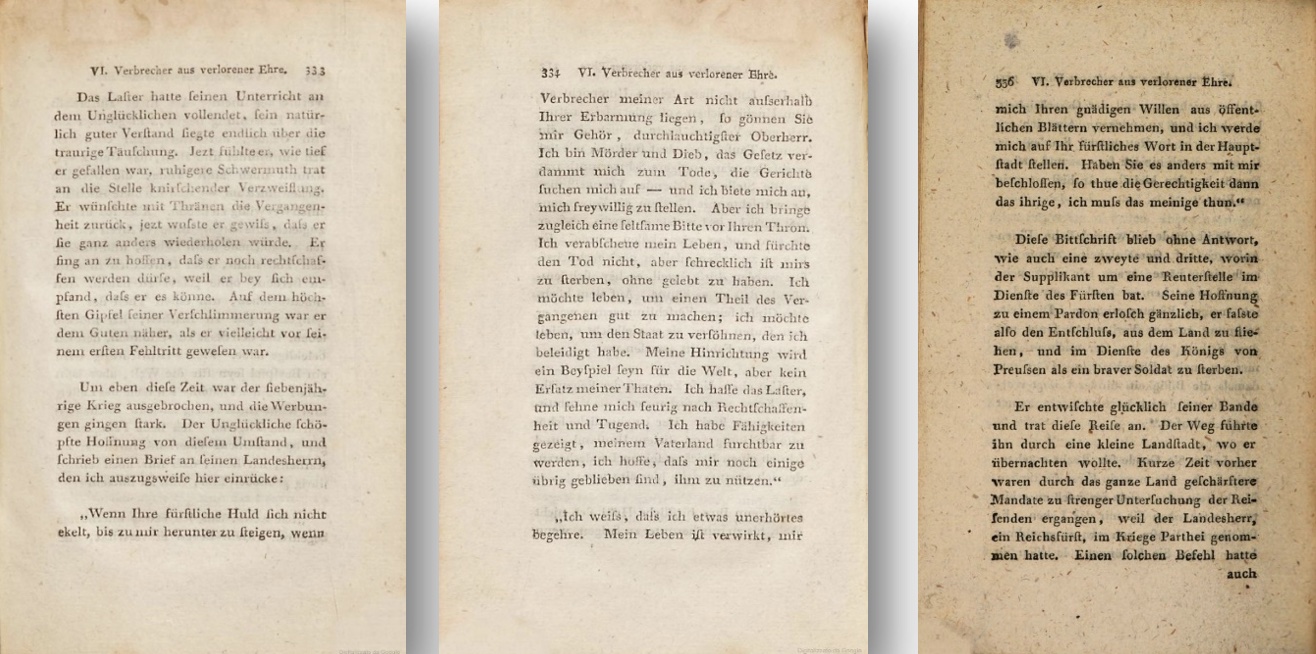

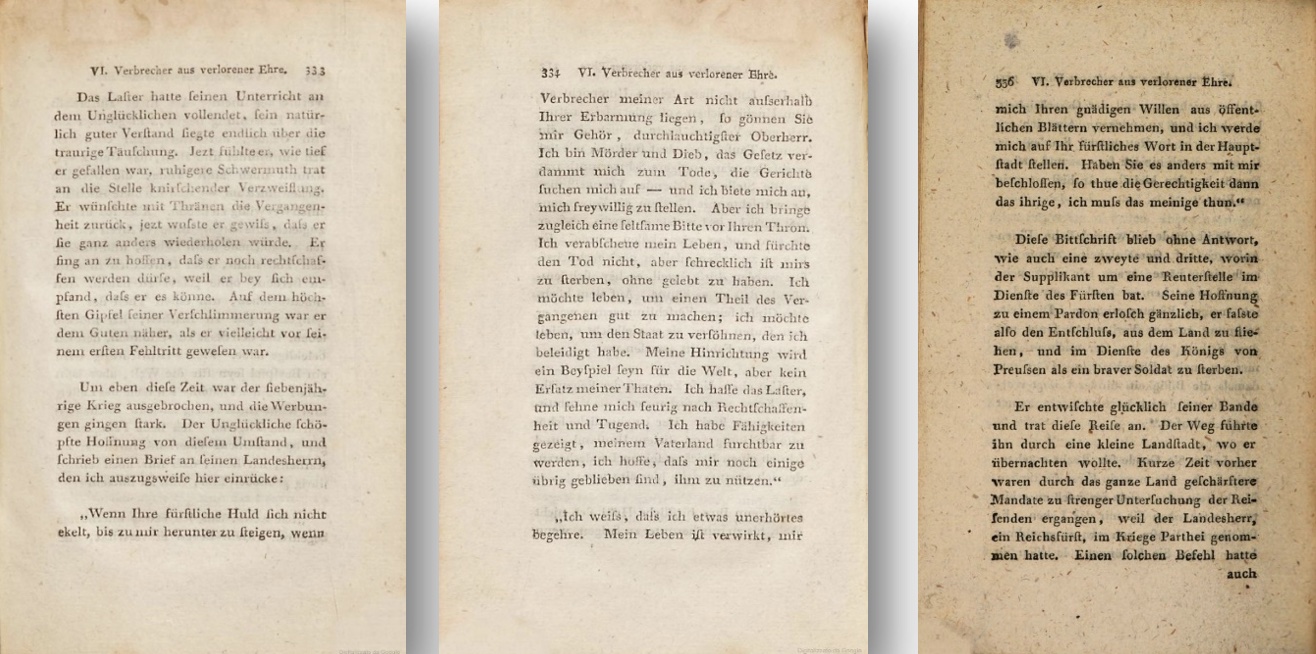

Dieser Befund eines absichtlichen Spiels mit Authentizität lässt sich durch einen Blick auf die integrierte Vorrede weiter erhärten. Der auftretende Erzähler geriert sich dort als eine Art kommentierender Beobachter, gewissermaßen als Kriminalpsychologe, als der er der Welt nachträglich Auskunft über den Rechtsfall um Christian Wolf gibt, worauf auch der nüchterne Berichtsstil verweist, den Edgar Marsch (21983: 13) aufgezeigt hat. Dazu passend wird die Erzählung als „Leichenöfnung“ (Schiller 1786: 25) bezeichnet. Validität gewinnt die Berichterstattung durch die beinahe collagenhafte Präsentation von angeblichem Original-Material und durch die Kommentierung, die einer Mischung aus dramatischem und narrativem Modus entspricht (vgl. Genette 21998: 122f.). Integriert sind scheinbare Originaldokumente, zum Beispiel Aussagen des Verbrechers vor Gericht. Dadurch wirkt es, als würde der Erzähler aus ‚echten‘ Gerichtsakten zitieren bzw. beigelegtes Material aus der Fallakte präsentieren. Auch ein Brief, den der Sonnenwirt nach dem Mord an seinem Nebenbuhler Robert und der enttäuschenden Erfahrung mit der brutalen Räuberbande an den Landesherrn schreibt, um ihn um Gnade zu bitten, wird, so die Suggestion, im Original „eingerückt“ (Schiller 1786: 49). Das wird nicht nur vom Erzähler im Text deutlich angekündigt, sondern der zeitgenössischen Leserschaft auch in der materiellen Gestaltung kenntlich gemacht. Wie in Abbildung 3 (vorletzten Absatz, S. 49) ersichtlich ist, wird der Brief nicht nur (wie auch das Zitat aus der Gerichtsakte) durch Anführungszeichen als Redewiedergabe gekennzeichnet. Zusätzlich wird er durch einen Absatzeinzug vom Rest des Textes abgehoben. Das wird bezeichnenderweise lediglich in der Erstpublikation in der Thalia sichtbar, wie ein Vergleich mit dem Druck in den Kleineren prosaischen Schriften (Abb. 4) zeigt. Beim Verbrecher aus Infamie versuchte Schiller, wie schon der Streit mit Göschen um die Anonymität gezeigt hat, den Status zwischen Fakt und Fiktion möglichst gut zu verwischen. Bei der späteren Fassung, deren Status als literarischer Text von Schiller ohnedies bereits klar war (allein durch die Aufnahme in seine Kleineren prosaischen Schriften), wurden solche auf unmittelbare Wirksamkeit angelegten Publikationsstrategien obsolet.

Abbildung4: Der Brief des Sonnenwirts an den Landesherren im Druck in

den Kleineren prosaischen Schriften (Schiller 1792c:

S. 333, 334 u. 336) Abgerufen von https://ds.ub.uni-bielefeld.de/viewer/image/1944380_002/49/,

Zugriff am 12.03.2024.

Abbildung4: Der Brief des Sonnenwirts an den Landesherren im Druck in

den Kleineren prosaischen Schriften (Schiller 1792c:

S. 333, 334 u. 336) Abgerufen von https://ds.ub.uni-bielefeld.de/viewer/image/1944380_002/49/,

Zugriff am 12.03.2024.

Zurück zum Text: Nicht nur, dass der Erzähler den Status des Briefes als Originalmaterial extra betont, sondern auch, dass er sogar auf die von ihm angeblich vorgenommenen Kürzungen (vgl. Schiller 1786: 49) verweist, kann als eine auf Authentizität abzielende Beglaubigungsstrategie gewertet werden. Denn in von fremder Hand verfasste Dokumente darf, so die Suggestion, nicht einfach eingegriffen werden. Auch Auslassungen oder besonders starke Zeitraffung in der Narration gibt der Erzähler offensiv als solche zu erkennen, was die Wahrheitstreue des Berichtes erhöhen soll. (Vgl. u.a. ebd.: 47: „Den folgenden Theil der Geschichte übergehe ich ganz, das bloß abscheuliche hat nichts unterrichtendes für den Leser.“)

Eine solche Funktion übernehmen auch die gegen Ende des Textes gehäuften direkten Zitate, die dazu beitragen, die im Vergleich zum Theater ungleich größeren ‚Lücke‘ zwischen Protagonisten und Leser im Medium der Erzählung zu kompensieren. Der – mit Genette gesprochen – dramatische Modus zeichnet sich immerhin durch den höchsten Grad an Unmittelbarkeit aus und vermag insofern die erwünschte ‚Annäherung‘, die ‚Ahndung‘ einer Ähnlichkeit mit dem Verbrecher, zu erleichtern. „Darin zeigt sich“ zudem, so etwa Achim Aurnhammer, „eine deutliche Affinität des Epikers Schiller zum Dramatischen“ (1990: 264, Anm. 18; zum Zusammenhang mit dem Aufschwung des „naturnahen Theaters“ Ende des 18. Jahrhunderts vgl. Košenina 2005: 42). Diese drei Elemente – die Zitation aus den Gerichtsakten, der eingerückte Brief des Verbrechers und die direkten Redewiedergaben – dienen insofern als narrative Kunstgriffe, welche die in der Vorrede angesprochene Selbsterkenntnis beim Leser – analog zur dramatischen Wirkungsästhetik – evozieren (vgl. Schiller 1792c: 293; vgl. Aurnhammer 1990; vgl. Košenina 2005: 31).

4. Schillers Kriminalätiologie

Entscheidend für die Gesamtanlage der Erzählung ist, dass es sich bei dem erwähnten, als Zitat eingefügten Bericht des Verbrechers um nachträgliche Reflexionen handelt. Das zeigt beispielhaft folgende Stelle, in welcher der Verbrecher über seinen Anschluss an die Räuberbande nach seinem Mord informiert:

,Mein Kopf glühte, mein Gehirne war betäubt; von Wein und Wollust siedete mein Blut. Die Welt hatte mich ausgeworfen wie einen Verpesteten – hier fand ich brüderliche Aufnahme, Wohlleben und Ehre. Welche Wahl ich auch treffen wollte, so erwartete mich Tod; hier aber konnte ich wenigstens mein Leben für einen höheren Preis verkaufen. Wollust war meine wütendste Neigung; das andere Geschlecht hatte mir biß jezt nur Verachtung bewiesen, hier erwarteten mich Gunst und zügellose Vergnügungen. Mein Entschluß kostete mich wenig. ,Ich bleibe bei euch, Kameraden‘. (Schiller 1786: 46)

Die lange Passage, in welcher der Verbrecher eine Rekonstruktion seiner eigenen Kriminalbiografie vornimmt, wirkt wie ein Prozessprotokoll, aus dem der Erzähler scheinbar auszugsweise zitiert. Die Ex-post-Reflexionen des Sonnenwirts sind so in den Text einmontiert, dass eine nachträgliche Beschreibung der Entwicklung zum Mörder durch Christian Wolf selbst erfolgt. Die Erzählung ist demnach zwar – wie immer – auf der Ebene der histoire chronologisch strukturiert – sie beginnt mit dem ersten Raub von Christian Wolf aus Geldnot und Liebe und endet mit seiner Selbstenttarnung beim Amtmann des Fürsten bzw. seinem durch das Kreuz angedeuteten Tod –; auf der Ebene des discours handelt es sich jedoch um von verschiedenen temporalen Standpunkten aus getätigte Berichte (des Erzählers und des Verbrechers), was sich unter anderem am Tempuswechsel (vgl. Marsch 21983: S. 145–147) in den direkten Reden bzw. an der integrierten Erzählervorrede als Rahmenhandlung zeigt.

Dieses Vorgehen, die Taten vom Täter selbst (nachträglich) beurteilen zu lassen, steht in einem engen Zusammenhang mit der in der Vorrede entwickelten Kriminalpoetologie und der aufklärerischen Ambition des Textes. Die Reflexionen des Sonnenwirtes haben dabei eine doppelte Funktion: Indem sie einen Einblick in die Gedankenwelt des Verbrechers eröffnen, ermöglichen sie zum einen eine Annäherung zwischen Protagonisten und Leser*in, also die erwünschte gemeinsame ‚Kalt-Werdung‘: „Der Held muß kalt werden wie der Leser, oder, was hier eben soviel sagt, wir müssen mit ihm bekannt werden, eh’ er handelt, wir müssen ihn seine Handlung nicht bloß vollbringen, sondern auch wollen sehen“ (Schiller 1786: 23). Indem psychologische Einsichten das Handeln des Täters besser nachvollziehbar machen, helfen sie zum anderen dabei, sein Verbrechen bzw. vor allem seine Bestrafung neu – und unter Umständen anders – zu beurteilen. Ganz im Sinne des aufklärerischen ‚sapere aude‘ soll sich der Leser, wie der Erzähler in der integrierten Vorrede dezidiert konstatiert, selbst ein Bild über den Fall des Sonnenwirts machen; er soll, wie es heißt, selbst zu einem „Ausspruch“ (ebd.: 25) gelangen. Der Erzähler, der die Leiche des Sonnenwirtes noch einmal ‚öffne‘, biete ihm dafür das nötige Material, das der Leser selbst beurteilen müsse. „Der Mensch braucht nur richtig informiert zu sein, um zu den richtigen Resultaten zu gelangen“ (Avgerinou 2015: 14), so das Diktum. Richtig informiert ist der Leser erst dann, wenn er nicht bloß die Taten, sondern auch die Gedanken des Verbrechers kennt, denn: „An seinen Gedanken liegt uns unendlich mehr, als an seinen Thaten, und noch weit mehr an den Quellen dieser Gedanken, als an den Folgen jener Thaten.“ (Schiller 1786: 23) Schiller betont damit also entgegen den zeitgenössischen Strafrechtskonventionen die Bedeutung der sozialen Umstände bzw. des Motivs für Straftat und Strafmaß. In heutiger Diktion könnte man von Milderungsgründen sprechen.

Der Dichter hatte durchaus profunde juristische Kenntnisse. Vor seiner Ausbildung zum Mediziner studierte er ein Jahr Recht an der Karlsschule (vgl. Ebert 2006: 143) und in seiner heute noch zugänglichen Privatbibliothek finden sich mehrere juristische Grundlagenwerke, etwa August Ludwig von Schölzers Allgemeines Staatsrecht und Staatsverfassungslehre (Göttingen: Vandenhoeck- und Ruprechtverlag 1793) sowie Christian Ludwig Pfaffs Fragmente zur Kunde der Staats-Verfassungsgeschichte des deutschen Reichs (Mannheim: Schwan und Götz 1797). Zudem setzte er sich für mehrere Texte, nicht nur für den Verbrecher, mit Gerichtsakten auseinander. Dass er also über geltende Regeln im Strafrecht im Bilde war, ist mehr als wahrscheinlich. Generell trat rechtsgeschichtlich im Zuge der Aufklärung eine gewisse Milderung der Strafen ein (Schröder 1992: 91). Die Folter als ‚Befragungsinstrument‘ wurde zurückgedrängt, die Zahl an Hinrichtungen sank zugunsten von Freiheitsstrafen, die mit dem Bau zahlreicher Zuchthäuser einhergingen. Was Zweck und Ziel von Strafen betrifft, so gewannen Fragen nach deren (gemeinschaftlichem) Nutzen an Relevanz, was die Forderung nach einer Verhältnismäßigkeit von Strafe und Tat zeitigte (Schröder 1992: 94f.). Wenngleich sich, nicht zuletzt befeuert durch aufklärerische Diskurse, ein humanerer Umgang mit Straftätern zu etablieren begann, so waren jedoch heute gängige Milderungsgründe – Umstände, Motiv und Beweggründe des Täters – noch keineswegs ‚Common Sense‘. Das zeigt ein Blick in das damals äußerst wirkmächtige und bis heute als rechtsgeschichtlich aufschlussreiche Quelle dienende Lehrbuch des gemeinen in Deutschland gültigen Rechts von Paul Johann Anselm Feuerbach, einem bis dato angesehenen Rechtsgelehrten und Kriminalisten, der als Begründer der modernen Strafrechtslehre gilt und durch seine Funktion als Obervormund von Kaspar Hauser berühmt wurde. Feuerbach stammt aus Jena, wo er, wie Schiller, auch lehrte (vgl. Ebert 2006: 143). Seine Arbeiten – neben dem genannten Lehrbuch ist auch die Revision der Grundsätze und Grundbegriffe des positiven peinlichen Rechts (1799) zu nennen – sind stark an Kant orientiert und galten unter Gelehrten als maßgeblich. Unter anderem hat Feuerbach wesentlich zur Durchsetzung des bis heute zentralen Diktums ‚nullum crimen, nulla poena sine lege‘, also „Keine Strafe ohne Gesetz“ (Strafgesetzbuch 1974: o. S.) beigetragen. Seine Schriften, insbesondere das Lehrbuch, vermitteln daher einen adäquaten Einblick in gängige rechtliche Bestimmungen und Grundsätze um 1800.

Wie verhält es sich vor diesem Hintergrund mit der von Schiller im Verbrecher geforderten Rücksichtnahme auf die Gemütsverfassung des Täters? Sie begegnet im Lehrbuch zwar als Grundsatz, aber nur in Zusammenhang mit der Klärung der Zurechnungsfähigkeit von Straftätern. Eine Überprüfung der sogenannten Imputativität, wie sie heute fester Bestandteil des Strafgesetzbuches ist, war also schon um 1800 üblich (Feuerbach 1801: 73). Als unzurechnungsfähig galten bestimmte Personengruppen (Greise und Kinder), als Gründe für ihre Feststellung werden bei Feuerbach physische (Taubheit) und psychische Indisponiertheit (Wahnsinn) genauso wie Straffälligkeit aus Notwehr (ebd.: S. 76) genannt, die bis heute konstitutiv für den Unterschied zwischen Mord und Totschlag ist (vgl. Strafgesetzbuch 1974: §34).

Bei als zurechnungsfähig eingestuften Tätern spielte, zumindest nach Maßgabe des Feuerbach’schen Lehrbuchs, die Gemütsverfassung keine Rolle; es unterschied streng zwischen Gesinnung und Handlung. Unter den in den Paragrafen 103 bis 107 bestimmten Milderungsgründen finden sich nur Argumente, welche etwa die mangelnde Beweislast (in diesem Fall: nicht bewiesene Tatwaffen) oder eine unverhältnismäßig lange ‚Verwahrung‘ des zu Bestrafenden im Gefängnis betreffen (Feuerbach 1801: 82f.). Heute ist die Berücksichtigung der Lebensumstände des Täters bzw. von Beweggründen auch bei zurechnungsfähigen Personen Gang und Gäbe. Im österreichischen Strafgesetzbuch ist zum Beispiel ein bisher „ordentliche[r] Lebenswandel“ ebenso ein Milderungsgrund wie eine „Tat aus achtenswerten Beweggründen“. Zwei weitere für die Erzählung aufschlussreiche Aspekte sind dort als Milderungsgründe vermerkt, nämlich eine „drückende Notlage“ sowie, noch entscheidender, die Geständigkeit bzw. Reue des Täters (Strafgesetzbuch 1974: §34). Alle diese Faktoren – ein bislang ordentlicher Lebenswandel, ein schwaches soziales Umfeld, eine drückende Notlage, Reue und das Geständnis – treffen auf den Sonnenwirt Christian Wolf zu; und genau für die Berücksichtigung dieser Faktoren bei der Be- bzw. Verurteilung des Straftäters agitiert der Schiller’sche Erzähler, was die Verbrecher-Erzählung zu einem aufklärerischen Beitrag zur Rechtsphilosophie der Zeit macht (zum Rechtsdiskurs vgl. Oettinger 1972; vgl. Nutz 1998; vgl. Lau 2000; vgl. Ebert 2006). Deutlich gegen die Praxis der Rechtsprechung gemünzt, stellt der Erzähler nach der zweiten Verurteilung von Wolf konsterniert fest: „Die Richter sahen in das Buch der Geseze, aber nicht einer in die Gemüthsfassung des Beklagten“ (Schiller 1786: 29). Dazu passend heißt es in der programmatischen Vorrede:

Man hat das Erdreich des Vesuvs untersucht, sich die Entstehung seines Brandes zu erklären, warum schenkt man einer moralischen Erscheinung weniger Aufmerksamkeit als einer phisischen? Warum achtet man nicht in eben dem Grade auf die Beschaffenheit und Stellung der Dinge welche einen solchen Menschen umgaben, bis der gesammelte Zunder in seinem innwendigen Feuer fing? (Ebd.: 23)

Schiller fordert also das ein, was heute unter Kriminalätiologie verstanden wird: Die Aufdeckung und Erforschung der anthropologischen, sozialen und psychologischen Ursachen von Verbrechen (vgl. Ebert 2006: 154). Diesen Blick in die Gedanken- bzw. Lebenswelt des Täters sollen nun die Leser mithilfe der vom Dichter präsentierten alternativen Fallgeschichte (vgl. Sommer 2021) anstelle der säumigen Richter vornehmen. Was kommt dabei zu Tage? Der Erzähler konstatiert zwar, dem „Ausspruch“ (Schiller 1786: 25) des Lesers nicht vorgreifen zu wollen, doch ist die Absicht recht schnell klar: Der vollzogene Prozess der Urteilsfindung soll relativiert, die Art und Härte der Bestrafung von Christian Wolf in Frage gestellt werden. Entscheidend dafür ist, dass es sich beim Sonnenwirt zu Beginn, um die im ersten Teil aufgemachte Differenzierung aufzugreifen, um einen bösen, nicht aber um einen teuflischen, boshaften Menschen handelt. Zur ‚Gesinnung‘, zur Maxime wird ihm das Verbrechen erst durch die rechtlichen und gesellschaftlichen Strafen (vgl. Ebert 2006: 156).

5. Verbrechen aus Infamie

Der Sonnenwirt begegnet dem Leser zuallererst als bemitleidenswerter Charakter und – wie in der Vorrede postuliert – noch vor seiner ersten Tat. Er ist ein armer, zu klein geratener, unansehnlicher Mann, der in der Schule gemobbt und von den Mädchen „mishandelt[]“ (Schiller 1786: 26) wurde, früh seinen Vater verlor und daher seiner verwitweten Mutter in einer schlechtgehenden Wirtschaft aushelfen musste. Christian Wolf war also weder was seine Familie, noch was sein Aussehen betrifft, mit Glück gesegnet, und mangelndes Glück soll es auch gewesen sein, das ihn zum Verbrecher werden ließ. Aus Geldnot und um seine Angebetete Johanne zu beeindrucken, so der Erzähler, sei er überhaupt erst straffällig geworden:

Zu bequem und zu unwissend, seinem zerrütteten Hauswesen durch Spekulation aufzuhelfen, zu stolz, auch zu weichlich, den Herrn der er bisher gewesen war, mit dem Bauer zu vertauschen, und seiner angebeteten Freiheit zu entsagen, sah er nur einen Ausweg vor sich – den Tausende vor ihm und nach ihm mit besserem Glücke ergriffen haben – den Ausweg, honett zu stehlen. Seine Vaterstadt gränzte an eine landesherrliche Waldung, er wurde Wilddieb, und der Ertrag seines Raubes wanderte treulich in die Hände seiner Geliebten. (Ebd.: 26f.)

Die Verfehlungen des Sonnenwirts gründen, so wird in aller Deutlichkeit gezeigt, zuallererst auf sozialer Not und resultieren aus dem Wunsch nach der Eroberung einer begehrten Frau. Das kommt als Orientierung an individuellen Bedürfnissen zulasten allgemeiner Grundsätze freilich einem Verstoß gegen den kategorischen Imperativ gleich, boshaft ist es jedoch nicht. Hinzu kommt, dass der Verbrecher Reue für seine Taten zeigt. Schiller hat diese in Ueber den Grund des Vergnügens an tragischen Gegenständen nicht nur als Erkenntnismotor für die sittliche Erziehung, sondern auch als Kriterium für die Unterscheidung zwischen ‚verirrten‘ und boshaften Menschen eingeführt.

Bei seinen Diebstählen wird der Sonnenwirt zwei Mal von seinem Nebenbuhler Robert, der ebenso um die Gunst von Johanne wirbt, ertappt. Beim ersten Mal kann er eine härtere Strafe durch Geld abwenden, verschuldet sich dadurch jedoch so sehr, dass er aus Hunger erst recht weitere Diebstähle begehen muss, die ihm schließlich ein Jahr Zuchthaus als Strafe einbringen. Diese Dynamik aus ‚Not – Verbrechen – Strafe – verstärkte Not – weiteres Verbrechen – härtere Strafe‘ setzt sich auch danach weiter fort und ist für die im Verbrecher vorgebrachte Kritik an der Rechtssprechungspraxis konstitutiv (vgl. Oettinger 1972; vgl. Nutz 1998; vgl. Lau 2000; vgl. Ebert 2006). Denn der Wille des Sonnenwirtes zur Besserung kollidiert mit der sozialen Ausgrenzung, die ihm eine Reintegration in die Gesellschaft unmöglich macht. Als der Sonnenwirt zum ersten Mal aus dem Zuchthaus entlassen wird, versucht er zunächst, redliche Arbeit zu finden, scheitert jedoch aufgrund seines schlechten Rufs. Der Bauer, den er um eine Anstellung als Schweinehirt bittet, will ihm als bekanntem Kriminellen seine Schweine nicht anvertrauen. Nachdem er – mit guten Absichten ausgestattet – „[a]n allen Orten zurükgewiesen“ (Schiller 1786: 28) wird, begeht er aus Not den dritten Wilddiebstahl, wird wieder von Robert enttarnt und landet wieder im Zuchthaus. Diesen gesamt zweiten Aufenthalt im Zuchthaus beschreibt der Wilddieb in der Rückschau selbst als Wendepunkt:

,Ich betrat die Vestung‘; sagte er, ‚als ein Verirrter und verließ sie als ein Lotterbube. Ich hatte noch etwas in der Welt gehabt daß mir theuer war, und mein Stolz krümmte sich unter der Schande. Wie ich auf die Vestung gebracht war, sperrte man mich zu drei und zwanzig Gefangenen ein, unter denen zwei Mörder, und die übrigen alle berüchtigte Diebe und Vagabunden waren. [...] Anfangs floh ich dieses Volk, und verkroch mich vor ihren Gesprächen, so gut mirs möglich war; aber ich brauchte ein Geschöpf, und die Barbarei meiner Wächter hatte mir auch meinen Hund abgeschlagen. Die Arbeit war hart und tirannisch, mein Körper kränklich; ich brauchte Beistand, und wenn ichs aufrichtig sagen soll, ich brauchte Bedaurung, und diese mußte ich mit dem lezten Ueberrest meines Gewissens erkaufen. So gewöhnte ich mich endlich an das abscheulichste, und im lezten Vierteljahr hatte ich meine Lehrmeister übertroffen. (Ebd.: 29f.)

Die Zuchthausstrafe hat beim Verbrecher – so seine eigene Einschätzung – also nicht zur Besserung geführt, ja es wird ihm in der Gesellschaft von lauter Mördern sogar verunmöglicht, ein redlicher Mensch sein zu können. Schon der erste Zuchthausaufenthalt brachte, so der Erzählerkommentar, statt Besserung nur einen Anstieg der „Leidenschaft“ (ebd.: 28) des Sonnenwirts – was in Schillers dualistischer Anthropologie ein weiteres Erstarken seiner tierischen Natur meint, die Strafe hat also nicht zur Ausbildung sittlichen Verhaltens beigetragen –; der zweite Zuchthausaufenthalt mündet schließlich in der Ermordung seines Nebenbuhlers und Denunzianten Robert und der Köpfung des Verbrechers als Vergeltung. Die richterlich beschlossenen Strafen haben den Verbrecher entgegen der eigentlichen Logik der Strafe, so die Insinuation, nicht zu einem besseren, sondern zu einem schlechteren Menschen gemacht. Eine solche Kritik an einer auf bloße Vergeltung abzielenden Strafpraxis hat Schiller auch in der historisch-philosophischen Schrift Die Gesetzgebung des Lykurgus und Solon geübt. Diese erschien im Jahr 1790 im elften Heft der Thalia und damit nicht nur im selben Periodikum wie die Erstfassung, sondern auch zwischen der Publikation der ersten und der durch die Kant-Lektüre angeleiteten Umarbeitung zur Zweitfassung. Schillers darin vorgebrachte Kritik an dem in Athen zur Gesetzesgestaltung eingesetzten Drako lässt sich mit dem Verbrecher kurzschließen, denn er macht sich, so Schillers Kommentar, genau wie die Richter im Verbrecher, einer mangelnden Orientierung am Gemeinwesen bzw. der Durchsetzung von Vergeltungsstrafen ohne Blick auf die Ursachen (Quellen) der Verbrechen schuldig: „Schrecken ist das einzige Instrument, wodurch er wirkt. Er straft nur begangenes Uebel, er verhindert es nicht, er bekümmert sich nicht darum, die Quellen desselben zu verstopfen und die Menschen zu verbessern.“ (Schiller 1790: 57; vgl. Ebert 2006: 156) Analog dazu konstatiert der Verbrecher in seinem Bittbrief an den Landesfürsten, dass er zwar vielleicht ein „Beispiel [...] für die Welt“ (Schiller 1786: 50) sei, seine Hinrichtung jedoch längerfristig weder etwas ungeschehen mache noch helfe. Statt einer reinen Abschreckungs- oder Vergeltungsstrafe fordert Schiller, wenn man ihn sozialkritisch lesen möchte, Versöhnung (vgl. Nutz 1998), „[e]ine Strafe, die den psychischen und sozialen Ursachen des Verbrechens sowie der Mitverantwortung der Gesellschaft Rechnung trägt; die weniger auf die Tat als auf den Täter sieht, die dem Verurteilten hilft, den Weg zurück in die Gesellschaft zu finden und nicht mehr straffällig zu werden, und die ihn mit der Gesellschaft aussöhnt“ (Ebert 2006: 156).

Eine Aussöhnung mit der Gesellschaft gelingt dem Verbrecher jedoch nicht. Obwohl er die ihm auferlegten Strafen jeweils ableistet, bleibt ihm eine soziale Reintegration aufgrund seiner gesellschaftlichen Exklusion verwehrt; aufgezeigt wird dadurch die „unheilvolle Wechselwirkung von Strafrecht und gesellschaftlicher Sanktion“ (Limbach 2006: 223). Der negative Einfluss der gesellschaftlichen Stigmatisierung auf die Verbrecherbiografie tritt in der Erzählung kontinuierlich zu Tage. Schon in der Szene mit dem Bauern, der Wolf keine Chance geben will, deutet sich ein Zusammenhang zwischen Ausgrenzung und Verbrecherkarriere an; in der Zuchthausszene wird die Erfahrung der Ausgrenzung, die sich pars pro toto an den Demütigungen durch den Wächter zeigt, zu einem manifesten Problem und bringt den Verbrecher dazu, die Stimme seines Gewissens fortan zu ignorieren; in einer darauffolgenden, zunächst unscheinbaren Szene am Marktplatz in Wolfs Heimatsstadt wird die Stigmatisierungserfahrung zur Erkenntnis einer fortschreitenden Entmenschlichung, die Christian Wolf schließlich zum Mörder werden lässt. Diese zentrale Szene wird wiederum nicht vom Erzähler, sondern vom Verbrecher selbst (also in der Rückschau) dargelegt; wiederum erhält der Leser also vor der Tat einen Einblick in die Gedanken des Verbrechers, um so mit ihm ‚kalt werden‘ zu können. Kurz vor der Vesper sei er, berichtet der Sonnenwirt, am Markt gestanden; die in die Kirche strömende Gemeinde sei, wohlwissend um seine Taten, vor ihm zurückgeschreckt und ihm ausgewichen. Einzig ein Knabe sei nahe an ihm vorbeigehüpft, weshalb er ihm, seit jeher kinderlieb, einen Groschen zugesteckt habe:

‚Der Knabe sah mich einen Augenblik starr an, und warf mir den Groschen ins Gesichte. [...] Thränen, wie ich sie nie geweint hatte, liefen über meine Backen.‘ [...] ‚Der Knabe weiß nicht wer ich bin noch woher ich komme, sagte ich halb laut zu mir selbst, und doch meidet er mich, wie ein schändliches Thier. Bin ich denn irgendwo auf der Stirne gezeichnet, oder habe ich aufgehört, einem Menschen ähnlich zu sehen, weil ich fühle, daß ich keinen mehr lieben kann?‘ – Die Verachtung dieses Knaben schmerzte mich bitterer, als dreijähriger Galliotendienst, denn ich hatte ihm Gutes gethan, und konnte ihn keines persönlichen Haßes beschuldigen. (Schiller 1786: 32)

Diese Verachtung des Knaben bloß um der Verachtung willen habe der Verbrecher, wie er weiterhin reflektiert, als ungerecht empfunden, als unmäßige Strafe, die er nicht verdient habe – die er dann jedoch, erschrocken über die Erkenntnis, dass er in den Augen der anderen offenbar kein Mensch mehr sei – zu verdienen geplant habe: „Was ich nunmehr eigentlich beschlossen hatte, war mir selber noch unbekannt. Ich wollte Böses thun, soviel erinnerte ich mich noch dunkel. Ich wollte mein Schiksal verdienen. Die Geseze, meinte ich, wären Wohlthaten für die Welt, also faßte ich den Vorsaz, sie zu verlezen; ehemals hatte ich aus Nothwendigkeit und Leichtsinn gesündigt, jetzt that ichs aus freier Wahl zu meinem Vergnügen“ (ebd.: 34). Aus dem Verbrechen aus Not ist eine ‚Gesinnung‘ (vgl. Kant 1793: 32) geworden, aus dem bösen ein boshafter Mensch. Was folgt, ist der Mord an Robert und der Zusammenschluss mit der brutalen Räuberbande, in der sich der Sonnenwirt, so seine Beschreibung, zum ersten Mal wieder zugehörig fühlen kann: „Die Welt hatte mich ausgeworfen wie einen Verpesteten – hier fand ich brüderliche Aufnahme, Wohlleben und Ehre“ (Schiller 1786: 46). Indem der Verbrecher die Trias seines neu gewonnenen Glücks unter anderen Kriminellen just mit der Wiedererlangung seiner Ehre endigt, schließt sich der Kreis zwischen anfänglichem Ehrverlust, der eine Exklusion aus der bürgerlichen Gesellschaft zur Folge hatte, und der alternativlosen Wiedererlangung der Ehre im Zuge der Integration in eine alternative Gesellschaft aus Mördern und Verbrechern; einen anderen Weg hätte es, wie der Fallbericht insinuiert, aufgrund der harten Strafen und des Umganges der Menschen mit dem Verbrecher nicht gegeben.

Schiller baut in der Erzählung – und das ist die zentrale Pointe seiner Rechtskritik – eine dialektische Kausalität auf. Der Ehrverlust ist nämlich nicht nur die Folge eines Verbrechens, sondern, wie besonders die Szene mit dem Knaben zeigen sollte, auch deren Ursache. Der Titel der Erzählung verdeutlicht diese Denkfigur: Durch die Verwendung der Präposition aus in Verbrecher aus Infamie bzw. Der Verbrecher aus verlorener Ehre wird das Wirkungsverhältnis von Verbrechen und Ehrverlust umgekehrt, denn kausal gebraucht bedeutet aus so viel wie aufgrund bzw. in Folge von (vgl. Köpf 1978: 56; zur „Ehrlosigkeit [...] als sensitive[m] Kern in Titelgebung und Thematik“ vgl. Lau 2000: 98). Noch deutlicher wird das Ziel, einen Zusammenhang zwischen Besserungsmöglichkeit und gesellschaftlichem Umgang mit Verbrechern herzustellen, am Titel der Erstfassung. Infamie bedeutet nämlich, sinngemäß, auch Verrufenheit, wie der Eintrag zum entsprechenden Lemma in Zedlers Universallexikon zeigt, wo infam als „[e]hrenlos, im üblen Beruff, übel berüchtiget, schmählich, ehrenrührig, ingleichen ein Ehrenrühriger, der nicht vor ehrlich gehalten wird“ definiert wird (Zedler 1739: Sp. 630). Schiller scheint sich also weniger auf die rechtliche Definition von Infamie als Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte (z. B. Handelsrecht, Wahlrecht) denn auf die von Zedler angeführte Bedeutungsebene eines sozialen Stellungsverlustes berufen zu wollen. Es geht ihm letztlich darum, die negativen Folgen dieses Ehrverlustes aufzuzeigen (vgl. Lau 2000: 98). Dadurch wird Kritik am rechtlichen und gesellschaftlichen Umgang mit Verbrechern geübt, zu der die Dichtung im Allgemeinen, die alternative Fallgeschichte des Sonnenwirtes Christian Wolf im Besonderen einen Kontrapunkt darstellt. Beide gängigen und am Beispiel des Sonnenwirtes exemplifizierten Umgangsweisen – die nur an Taten bemessenen Strafen zum einen, die soziale Exklusion zum anderen – werden als falsch illustriert. Beides vermag nicht zur Verbesserung des Verbrechers beizutragen, sondern treibt ihn nur zu weiteren Straftaten an, was nicht nur dem Verbrecher, sondern auch der Gesellschaft schadet. Hätten die Richter in die Gedanken von Christian Wolf geblickt, hätten sie dabei Reue und Willen zur Besserung entdeckt (z. B. Schiller 1786: 48); hätte man gleich zu Beginn die mildernden sozialen Umstände und zum Schluss sein Geständnis berücksichtigt (aus heutiger Sicht kämen all diese Faktoren, wie ein Blick in das aktuelle Strafgesetzbuch zeigt, Milderungsgründen gleich), dann hätte nicht nur der Verbrecher vor dem Tod, sondern auch die Gesellschaft von seiner Entwicklung zum Mörder geschützt und Roberts Leben gerettet werden können. Die Gesellschaft trägt also Mitschuld an der zunehmenden Verschlechterung Wolfs, denn auch sie handelt, wie stellvertretend am Bauern und am Knaben deutlich wird, nicht nachsichtig und verroht wie der Verbrecher. Wenn selbst ein Kind, das in der Schiller’schen Kulturphilosophie als Paradigma des Naiven und Unverdorbenen gilt, den Verbrecher nicht mehr als Menschen zu sehen vermag, dann bedarf es, wie es in der integrierten Vorrede heißt, einer anderen „Behandlungsart“ (ebd.: 24), die

den grausamen Hohn und die stolze Sicherheit ausrottet, womit gemeiniglich die ungeprüfte aufrechtstehende Tugend auf die gefallne herunterblickt, weil sie den sanften Geist der Duldung verbreitet, ohne welchen kein Flüchtling zurükkehrt, keine Aussöhnung des Gesezes mit seinem Beleidiger statt findet, kein angestektes Glied der Gesellschaft von dem gänzlichen Brande gerettet wird. (Ebd.: 25)

Was folgt daraus? Im besten Falle, dass, wie auch die Gesellschaft das Böse nicht einfach vernichten darf, nicht vernichten kann, sich auch der Einzelne dem Bösen stellen und die eigene ‚tierische Natur‘ anerkennen muss, um sie überwinden zu können. Denn nur der „Freund der Wahrheit“ werde, so heißt es in der integrierten Vorrede des Erzählers, vom Bösen nicht mehr wehrlos überwältigt. Nur „[i]hn überrascht es nun nicht mehr, in dem nämlichen Beete, wo sonst überall heilsame Kräuter blühen, auch den giftigen Schierling gedeihen zu sehen, Weißheit und Thorheit, Laster und Tugend in einer Wiege beisammen zu finden.“ (Ebd.: 24)

Die Geschichte des Verbrechers aus Infamie soll ‚grosso modo‘ dazu anleiten, sich mit den Ursachen von Verbrechen auseinanderzusetzen, kriminalätiologisch tätig zu werden. Dabei entdeckt der Leser/die Leserin im besten Falle – und damit schließt sich der Kreis zwischen dramentheoretischen Schriften, Vorrede und Handlung –, dass der Verbrecher kein Aussätziger, sondern ein Mensch wie er/sie selbst ist. Zu dieser Erkenntnis soll die Authentizitätsfiktion ebenso beitragen wie die gemeinsame Kaltwerdung von Protagonist*in und Leser*in, die durch publikationsstrategische Kniffe wie die unbedingte Wahrung der (autorschaftlichen) Anonymität mitgetragen und verstärkt wird. Eine besondere Rolle in der Erzählgestaltung kommt der Dramatisierung und Christian Wolfs Reue zu, was Schiller in seinen Schriften Ueber den Grund des Vergnügens an tragischen Gegenständen bzw. Ueber die tragische Kunst skizziert hat.

Literaturverzeichnis

Top of page- Alt, Peter-André (2020): Die Ästhetik des Bösen. München: Verlag C. H. Beck.

- Aurnhammer, Achim (1990): Engagiertes Erzählen: Der Verbrecher aus verlorener Ehre, in: Achim Aurnhammer/Klaus Manger/Friedrich Strack (Hg.): Schiller und die höfische Welt. Berlin/Boston: Niemeyer, S. 254–270.

- Avgerinou, Sophia (2015): Aufklärerische Botschaft und Erzähltechnik in Schillers Der Verbrecher aus verlorener Ehre, in: German Life and Letters 68/1, S. 1–19.

- Bennholdt-Thomsen, Anke/Guzzoni, Alfredo (1979): Der „Asoziale“ in der Literatur um 1800. Königstein im Taunus: Athenäum.

- Bundesgesetz vom 23. Jänner 1974 über die mit gerichtlicher Strafe bedrohten Handlungen (Strafgesetzbuch – StGB). Abgerufen von www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10002296, Zugriff am 12.02.2024.

- Dainat, Holger (1988): Der unglückliche Mörder. Zur Kriminalgeschichte der deutschen Spätaufklärung, in: Zeitschrift für Deutsche Philologie 107, S. 517–541.

- Ebert, Udo (2006): Schiller und das Recht, in: Klaus Manger/Gottfried Willems (Hg.): Schiller im Gespräch der Wissenschaften. Heidelberg: Universitätsverlag Winter (= Ereignis Weimar – Jena. Kultur um 1800. Ästhetische Forschungen, Band 11), S. 139–169.

- Ehrmann, Daniel (2022): Zeitschriften als Medienformatierung. Zur Relationalität von Journalen, Texten und Bildern vom 18. bis ins 20. Jahrhundert, in: Internationales Archiv für Sozialgeschichte der Literatur 47/2, S. 285–337.

- Feuerbach, Paul Johann Anselm von (1801): Lehrbuch des gemeinen in Deutschland gültigen Rechts. Giessen: Georg Friedrich Heyer.

- Freund, Winfrid (1975): Die deutsche Kriminalnovelle von Schiller bis Hauptmann. Einzelanalysen unter sozialgeschichtlichen und didaktischen Aspekten. Paderborn: Schöningh.

- Genette, Gérard (21998): Die Erzählung. München: Wilhelm Fink.

- Irrlitz, Gerd (22010): Kant-Handbuch. Leben und Werk. Sonderausgabe. Stuttgart: Metzler.

- Kant, Immanuel (1793): Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft. Königsberg: Friedrich Nicolonius.

- Koopmann, Helmut (1998): [Lemma] Schillers Erzählungen, in: Helmut Koopmann (Hg.): Schiller-Handbuch. Stuttgart: Alfred Kröner, S. 699–709.

- Köpf, Gerhard (1978): Friedrich Schiller: Der Verbrecher aus verlorener Ehre. Geschichtlichkeit. Erzählstrategie und „republikanische Freiheit“ des Lesers. München: Oldenbourg.

- Košenina, Alexander (2005): Recht – gefällig. Frühneuzeitliche Verbrechensdarstellung zwischen Dokumentation und Unterhaltung, in: Zeitschrift für Germanistik 15/1, S. 28–47.

- Krause, Rebecca J./ Rucker, Derek D. (2020): Can Bad Be Good? The Attraction of a Darker Self, in: Psychological Science 31/5, S. 518–530.

- Lau, Viktor (2000): „Hier muss die ganze Gegend aufgeboten werden, als wenn ein Wolf sich hätte blicken lassen.“ Zur Interaktion von Jurisprudenz und Literatur in der Spätaufklärung am Beispiel von Friedrich Schillers Erzählung „Der Verbrecher aus verlorener Ehre“, in: Sciencia Poetica. Jahrbuch für Geschichte der Literatur und Wissenschaften 4, S. 83–114.

- [Lessing, Gotthold Ephraim] (1769a): Hamburgische Dramaturgie. Erster Band. Hamburg/Bremen: Cramer.

- [Lessing, Gotthold Ephraim] (1769b): Hamburgische Dramaturgie. Zweyter Band. Hamburg/Bremen: Cramer.

- Limbach, Jutta (2006): Friedrich Schillers Seelenkunde vom Verbrecher, in: Hinderer, Walter (Hg.): Friedrich Schiller. Wege in die Moderne. Würzburg: Königshausen und Neumann, S. 221–225.

- Luserke-Jaqui, Matthias (2011a): [Lemma] Über den Grund des Vergnügens an tragischen Gegenständen (1792), in: Matthias Luserke-Jaqui Matthias (Hg.): Schiller-Handbuch. Leben – Werk – Wirkung. Sonderausgabe. Stuttgart: Springer, S. 364–374.

- Luserke-Jaqui, Matthias (2011b): [Lemma] Über die tragische Kunst (1792), in: Matthias Luserke-Jaqui (Hg.): Schiller-Handbuch. Leben – Werk – Wirkung. Sonderausgabe. Stuttgart: Springer, S. 374–380.

- Marsch, Edgar (21983): Die Kriminalerzählung. Theorie – Geschichte – Analyse. München: Winkler.

- Martus, Steffen (2005): Verbrechen lohnt sich. Die Ökonomie der Literatur in Schillers Verbrecher aus Infamie, in: Euphorion 1/2, S. 243–271.

- McCarthy, John A. (1979): Die republikanische Freiheit des Lesers. Zum Lesepublikum von Schillers „Der Verbrecher aus verlorener Ehre“, in: Wirkendes Wort 29, S. 28–43.

- Moritz, Karl Philipp (1785): Anton Reiser. Ein psychologischer Roman. Herausgegeben von Karl Philipp Moritz. Erster Theil. Berlin: Friedrich Maurer.

- Nilges, Yvonne (2012): Schiller und das Recht. Göttingen: Wallstein.

- Nutz, Thomas (1998): Vergeltung oder Versöhnung? Strafvollzug und Ehre in Schillers Verbrecher aus Infamie, in: Jahrbuch der deutschen Schillergesellschaft 42, S. 146–164.

- Oettinger, Klaus (1972): Schillers Erzählung „Der Verbrecher aus Infamie“. Ein Beitrag zur Rechtsaufklärung der Zeit, in. Jahrbuch der deutschen Schillergesellschaft 16, S. 266–276.

- Priesching, Doris (2021): Dexter macht es wieder gut: Neue Folgen mit dem sympathischen Killer (= Der Standard 6.11.2021). Abgerufen von www.derstandard.at/story/2000130942493/dexter-macht-es-wieder-gutneue-folgen-mit-dem-sympathischen-killer, Zugriff am 20.12.2023.

- Riedel, Wolfgang (1998): Schriften zum Theater, zur bildenden Kunst und zur Philosophie vor 1790, in: Helmut Koopmann (Hg.): Schiller-Handbuch. Stuttgart: Alfred Kröner, S. 560–574.

- [Schiller, Friedrich] (1781): Die Räuber. Ein Schauspiel. Frankfurt/Leipzig [Stuttgart]: o. V.

- [Schiller, Friedrich] (1786): Verbrecher aus Infamie eine wahre Geschichte, in: Thalia 2, S. 20–58.

- [Schiller, Friedrich] (1790): Die Gesetzgebung des Lykurgus und Solon, in: Thalia 11, S. 30–82.

- Schiller, Friedrich (1792a): Ueber den Grund des Vergnügens an tragischen Gegenständen, in: Neue Thalia 1, S. 92–125.

- Schiller, Friedrich (1792b): Ueber die tragische Kunst, in: Neue Thalia 2, S. 176–228.

- Schiller, Friedrich (1792c): Der Verbrecher aus verlorener Ehre. Eine wahre Geschichte, in: Schiller, Friedrich (Hg.): Kleinere prosaische Schriften. Aus mehreren Zeitschriften vom Verfasser selbst gesammelt und verbessert. Erster Theil. Leipzig: Siegfrid Lebrecht Crusius, S. 291–345.

- Schiller, Friedrich (1792d): Vorrede, in: Schiller, Friedrich (Hg.): Merkwürdige Rechtsfälle als ein Beitrag zur Geschichte der Menschheit. Nach dem Französischen Werk des Pitaval. Erster Theil. Jena: Cuno, o. S.

- Schillers Werke. Nationalausgabe [=NA]. Begründet v. Julius Petersen, fortgeführt v. Lieselotte Blumenthal/Benno von Wiese. Norbert Oellers/Siegfried Seidel (Hg.), seit 1992 Norbert Oellers (Hg.). Weimar: Hermann Böhlaus Nachfolger 1943ff.

- Schönhaar, Rainer (1969): Novelle und Kriminalschema. Ein Strukturmodell deutscher Erzählkunst um 1800. Bad Homburg/Berlin/Zürich: Gehlen.

- Schröder, Rainer (1992): Rechtsgeschichte. 4. Aufld. Münster: Alpmann und Schmidt.

- Sommer, Oliver (2021): Autopsie einer Schuld. Zu den Erzählweisen der Fallgeschichte in Friedrich Schillers Der Verbrecher aus verlorener Ehre, in: Focus on German Studies 28, S. 90–115.

- Spoerhase, Carlos (2018): Das Format der Literatur. Praktiken materieller Textualität zwischen 1740 und 1830. Göttingen: Wallstein.

- Thiede, Lara (2019): Warum sind wir so verzaubert von Joe in „You“? Obwohl er ein mordender Stalker ist. Abgerufen von www.jetzt.de/glotzen/you-auf-netflix-wieso-finden-wir-den-stalker-und-moerder-joe-attraktiv, Zugriff am 20.12.2023.

- Welsch, Martin (2023): Kant über das Satanisch-Böse. Die Königsmord-Fußnote im ‚Staatsrecht‘ der Metaphysik der Sitten, in: Deutsche Zeitschrift für Philosophie 71/3, S. 315–336.

- Zedler, Johann Heinrich (1739): Grosses vollständiges Universal-Lexicon aller Wissenschaften und Künste [...]. Bd. 14: J. Leipzig/Halle: Johann Heinrich Zedler.

- Zelle, Carsten (1984): Strafen und Schrecken. Einführende Bemerkungen zur Parallele zwischen dem Schauspiel der Tragödie und der Tragödie der Hinrichtung, in: Jahrbuch der deutschen Schillergesellschaft 28, S. 76–103.

Anmerkungen

Top of pageVgl. u.a. Schillers zweite medizinische Dissertation zum Zusammenhang der tierischen Natur des Menschen mit seiner geistigen (1780) bzw. die in den Horen erschienenen Briefe Ueber die ästhetische Erziehung des Menschen (1795).

BackLessing übersetzt Aristoteles’ Kategorien ‚eleos‘ und ‚phobos‘ entgegen der üblichen Lesart bekanntermaßen nicht mit ‚Mitleid‘ und ‚Schrecken‘, sondern als ‚Mitleid‘ und ‚Furcht‘ (Lessing 1769b: 225).

BackAuf die Vielschichtigkeit der Schiller’schen Schriften bzw. ihren Hybridstatus zwischen spätaufklärerischer Verhaftung und der Adaption Kant’scher Theorie kann an dieser Stelle nicht weiter eingegangen werden. Besonders Ueber die tragische Kunst nimmt freilich schon dezidiert Schillers spätere Schriften zum Erhabenen vorweg. Für den in den späten 80er-Jahren publizierten Verbrecher spielt das indes keine Rolle. Dasselbe gilt für den engeren diskursiven Kontext der beiden Schriften, die Verteidigung der Leistung der Bühne gegenüber dem Vorwurf der bloßen Vergnügung (vgl. Riedel 1998: 561).

BackVgl. dazu auch Schillers Vorrede zu dem ersten Theile der merkwürdigsten Rechtsfälle nach Pitaval (1792), wo er Kants Begriff der ‚Triebfedern‘ dezidiert gebraucht: „Das geheime Spiel der Leidenschaft entfaltet sich hier vor unsern Augen, und über die verborgenen Gänge der Intrigue, über die Machinationen des geistlichen sowohl als weltlichen Betruges wird mancher Strahl der Wahrheit verbreitet. Triebfedern, welche sich im gewöhnlichen Leben dem Auge des Beobachters verstecken, treten bei solchen Anlässen, wo Leben, Freiheit und Eigenthum auf dem Spiele steht, sichtbarer hervor, und so ist der Kriminalrichter im Stande, tiefere Blicke in das Menschen-Herz zu thun.“ (Schiller 1792d: o. S.)

BackDas „menschliche Herz“ (Schiller 1786: 21) sei, so heißt es in der Erzählervorrede, „etwas so einförmiges, und doch wieder so zusammengesetztes“ (ebd.).

BackEine vollständige, über die genannten Beispiele hinausreichende, Bibliografie erscheint an dieser Stelle nicht zielführend. Eine Zusammenstellung und thematische Rubrizierung der besonders in den 1980er-Jahren intensiven Forschung zum Verbrecher bietet ohnedies Achim Aurnhammer (1990: 255f., Anm. 3; vgl. auch Lau 2000: 84).

BackZum „Gebot der Authentizität“ in den Verbrechensdarstellungen der Frühen Neuzeit vgl. Košenina (2005: 31f.).

BackDass solche Fragestellung bislang keine große Rolle gespielt haben, belegt allein der wenig umsichtige Umgang mit dem Titel der Erzählung in den verschiedenen Fassungen, der zum Teil, etwa bei Oettinger (1972: 266: „Der Verbrecher aus Infamie“), falsch wiedergeben oder, wie bei Košenina (2005: 30: „Schillers Verbrecher aus verlorener Ehre aus dem Jahr 1786“), mit einem falschen Erscheinungsjahr versehen wird.

BackAbbildungen

Top of page |

|

|---|---|

| Titel | Anonympublikation des Verbrechers aus Infamie im 2. Heft der Thalia (1786). Abgerufen von https://ds.ub.uni-bielefeld.de/viewer/image/1944380_002/58/#topDocAnchor, Zugriff am 12.03.2024. |

| URL | media/wdr05_02-02_Abb_01.jpg |

|

|

| Titel | Anzeige für das zweite Heft der Thalia 1786 von Georg Göschen in der Zeitschrift Litteratur und Völkerkunde. Abgerufen von http://data.onb.ac.at/rep/104319BC, Zugriff am 12.03.2024. |

| URL | media/wdr05_02-02_Abb_02.jpg |

|

|

| Titel | Der Brief des Sonnenwirts an den Landesherren im Erstdruck Verbrecher aus Infamie. Abgerufen von https://books.google.at/books?id=i2KndbGBkvYC&pg=PA291&hl=it&source=gbs_toc_r&cad=2#v=onepage&q&f=false, Zugriff am 12.03.2024. |

| URL | media/wdr05_02-02_Abb_03.jpg |

|

|

| Titel | Der Brief des Sonnenwirts an den Landesherren im Druck in den Kleineren prosaischen Schriften (Schiller 1792c: S. 333, 334 u. 336) Abgerufen von https://ds.ub.uni-bielefeld.de/viewer/image/1944380_002/49/, Zugriff am 12.03.2024. |

| URL | media/wdr05_02-02_Abb_04.jpg |